Ein Bild muss scharf sein, das ist allgemeiner Tenor. Das gilt auch und vor allem bei offenblendiger Fotografie, die nur das Motiv selbst oder einen Teil davon im Fokus hat. Der Rest – ob Vordergrund, Hintergrund oder beide – verschwimmen im Ungefähren. Ist diese gewollte Unschärfe nicht diffus, sondern sauber kreisförmig gezeichnet, spricht man von Bokeh. Doch was ist eigentlich Schärfe?

Um vorab ein bisschen Korinthenkackereizählerei zu betreiben: Schärfe bei einem Foto gibt es nicht. Was wir als Schärfe bezeichnen, ist lediglich Schärfeeindruck. Und der wiederum wird in erster Linie verringert oder verstärkt durch Kontrast. Je größer der Unterschied ist zwischen Hell und Dunkel (oder zwischen Farben), desto kontrastreicher wird das Bild und desto schärfer empfinden wir es. Wir haben das Gefühl, ein Bild ist unscharf, wenn helle und dunkle Bereiche als Verlauf und nicht klar voneinander abgegrenzt dargestellt werden. Mehr noch, wir neigen zu dem Urteil, ein Foto als „schwammig“ zu bezeichnen, das zwar über einen hohen Dynamikumfang verfügt, aber über wenige oder keine Abstufungen. Damit, ob das Motiv im Fokus ist und korrekt abgebildet wird, hat es nichts zu tun.

Der Schärfeeindruck

Wir kennen das, wenn wir schwarzweiße Landschaftsbilder betrachten, die bei bedecktem Himmel aufgenommen wurden. Spontan erscheint uns dieses Foto weniger scharf als dasselbe Motiv, das bei Sonnenschein zur Mittagszeit in Szene gesetzt wurde. Warum? Weil der Unterschied zwischen von der Sonne beleuchteten und vom Schatten verschluckten Bereichen für klare Kanten sorgt, also für gefühlte Schärfe.

Es sind also die Kanten, die den Schärfeeindruck vermitteln. Sie sind es auch, die wir in der Bildbearbeitung verstärken. Bildbearbeiter, die dies beherrschen, greifen niemals globale Schärferegler an, sondern arbeiten stets die Kontraste an den Licht-Schatten-Kanten heraus. In Photoshop tut man das, indem man alles, außer die Kanten ausblendet („unscharf maskiert“) und damit unbeachtet lässt. Nur die Kanten werden dann – behutsam! – quasi nachgezogen. Übertreibt man’s, bekommt man nicht etwa mehr Schärfe, sondern ausgefranste Linien, Halos und andere Artefakte. Knapp unterhalb dieser extremen Manipulation erhält man wiederum ein Bild, das als überschärft empfunden wird. Vergleichbar ist das mit dem Besuch beim Augenoptiker, wenn dieser nach der Ermittlung der optimalen Brillenstärke eine Stufe „darüber“ testet. Instinktiv zucken wir zurück. Es wird nicht schärfer, sondern kleiner, schwärzer, unangenehmer. Diese Erkenntnis sollten wir auf unsere Fotos übertragen.

Doch so einfach ist es leider noch nicht. Würde ein kontrast- oder farbreiches Bild sowie eines mit klar abgegrenzten Kanten automatisch als schärfer (empfunden), wäre das Fotografieren einfach. Jedes Bild, das wir an einem sonnigen Hochsommertag machen, wäre gefühlt knackscharf. Ist es aber nicht, im Gegenteil: Je stärker die Kontraste, desto unschärfer das Foto. Und wie passiert das nun wieder?

Die physikalische Schärfe

Die empfundene Schärfe – durch die angesprochenen Hell-Dunkel- sowie die Farbkontraste – und die physikalische Schärfe sind zwei verschiedene Aspekte, die ein Bild beeinflussen. Letztere wird optisch, mechanisch und physikalisch erzeugt: durch die Linse(n), durch Belichtungszeiten, durch Abbildeleistungen von Sensoren (Auflösung in Pixel) oder Filmen, durch chemische oder photoelektronische Entwicklungsprozesse. Das bedeutet, dass das Rohbild beurteilt wird. Bei digitalen RAW ist das ohne Umwandlung nicht möglich, bei Negativfilm kann man es ohne Entwicklung nicht erkennen.

Es findet also stets eine Form der Manipulation statt – außer bei Positivfilm, also bei Dias. Und selbst da spielen der Projektor, dessen Linsen und Lampen, die Projektionsfläche, die Entfernung zwischen Linse und Wand sowie die Lichtverhältnisse maßgebliche Rollen. Kurz, wenn ein Bild physikalisch nicht „scharf“ ist, wird es das auch nicht, wenn es nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, also nachgeschärft wird.

Die Lösung(en)

Für uns Fotografen bedeutet das im ersten Schritt, nicht nur korrekt zu belichten und zu fokussieren, sondern auch unsere Motive danach auszuwählen, ob sie unserem Anspruch an Schärfeeindruck gerecht werden können. Dafür bedienen wir uns Hilfsmittel wie zusätzliche Lichtquellen (Dauer- oder Blitzlicht), die wir entsprechend der gewünschten Wirkung positionieren, ausrichten und in ihrer Intensität steuern.

Auch die Leistung von digitalen Kamerasensoren spielt eine große Rolle, eine größere jedoch die Leistung des Objektivs. Hier muss man klar sagen, dass der Preis ein Indiz für Qualität ist. Der wiederum wird beeinflusst von der Anzahl der verbauten Linsen im Objektiv, der Güte der Linsen und nicht zuletzt der Korrektheit der Mechanik. Handelt es sich um Autofokusobjektive, muss auch der Motor sowie die den Fokus steuernde Elektronik berücksichtig werden.

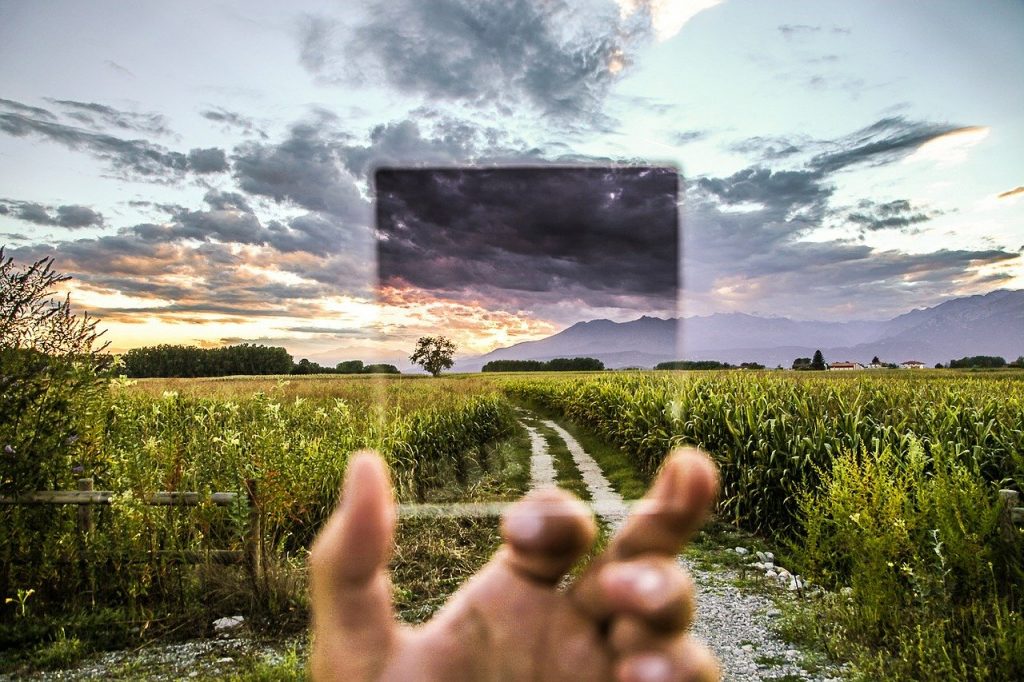

Um das Landschaftsbild von oben aufzugreifen: Zur Mittagszeit im Hochsommer pfuschen uns schlicht verschiedene physikalische Effekte ins Handwerk. Sie kennen das, wenn die Luft flirrt? Das fotografieren Sie! Sie haben also de facto keine Schärfe. Lichtbrechungen und Verzeichnungen durch zu stark geschlossene Blenden stören eine klare Abbildung ebenso wie Dunst oder Staub. Luftfeuchtigkeit oder auch deren Fehlen haben ihren Einfluss, es ist zu hell und doch zu dunkel – diese Extreme überfordern jeden (!) Kamerasensor. Film wird sich weniger empfindlich verhalten, doch Sie werden entscheiden müssen, ob Sie die Helligkeit erfassen wollen oder die Schatten, also abblenden oder korrekt belichten müssen. Beides vermag auch Film nicht. (Mein Tipp: Stecken Sie nicht nur für Langzeitbelichtungen, sondern auch im Sommer einen Graufilter/ND-Filter in ihre Fototasche! Der hilft ungemein.)

[email-subscribers-form id=“1″]